Au fil des années, sans régularité, il m’est arrivé, à plusieurs reprises, de chevaucher à l’est de l’Europe, et même plus loin. Sans ordre ni préférence : en Albanie, en Roumanie, en Pologne, en Russie et, bien plus loin, dans l’Altaï mongol. Aussi différentes soient ces contrées, entre l’exiguïté toute plissée du territoire albanais et les vastes perspectives ouvertes de l’Altaï, elles offrent cependant aux cavaliers un privilège commun : celui d’espaces, à la différence de l’ouest européen, qui ne sont pas systématiquement quadrillés par le maillage serré des chemins et des clôtures, à respecter nécessairement, mais qui s’offrent fréquemment sans obstacle à la traversée cavalière, en foulant les libres prairies des pâturages et des steppes, dans le respect, bien sûr, des usagers autochtones, d’abord les gardiens de troupeaux et leurs chiens. Le paysage et la propriété, au long de l’histoire et de ses aléas, ont interagi autrement qu’en Europe de l’ouest. Le cavalier éprouve alors un autre sentiment de l’espace, moins intime, plus cosmique, à la mesure de l’amplitude des foulées chevalines. Et il se prend à songer aux cavaliers huns ou mongols déboulant dans les plaines eurasiatiques depuis leurs steppes lointaines…

Le sud albanais est hérissé d’âpres et hautes arêtes rocheuses qui partitionnent le territoire en vallées cloisonnées, parsemées de villages isolés entre lesquels la communication fut longtemps lente et difficile (et le reste lorsque la météo s’en mêle). Dans une vallée majeure, bien ouverte et rectiligne, celle du Drino, qui coule vers le nord-ouest, se trouve la ville de Gjirokastër, point de départ des randonnées conduites par l’experte et chaleureuse équipe de Caravan Horse Riding Albania. Il est des villes uniques, c’est-à-dire qui n’ont pas leur pareille, sans être obligatoirement les plus célèbres (Venise, aussi fascinante soit-elle, a ses cousines, Amsterdam et Saint-Pétersbourg). La discrétion accentue peut-être même leur unicité. Gjirokastër appartient à ce club discret des villes uniques, bien qu’elle ait été célébrée à plusieurs reprises par un de ses natifs, l’écrivain Ismaïl Kadaré, qui la nomme « la ville de pierre », car l’usage de la pierre travaillée est général pour unifier l’urbanisme de la ville historique, accrochée au flanc de la montagne, pour paver les rues pentues, couvrir les toits qui se chevauchent, ériger les hauts murs de ses maisons. Kadaré, né en 1936, décrit son enfance dans cette ville (Chronique de la ville de pierre, Gallimard, 1982), lorsque débute la deuxième guerre mondiale et que l’occupation italienne vient bouleverser l’ordre traditionnel de la ville, aussi ritualisé que son architecture. L’armée italienne investit la ville sur la voie de l’invasion de la Grèce. Les attaques et contre-attaques, les bombardements se succèdent ; les habitants et les familles se divisent, entre résistants et collaborateurs, les règlements de compte se multiplient, les jeunes partisans rejettent les vieilles superstitions qui faisaient l’ordinaire de la ville. J’ai retrouvé dans une boutique des photos de cette époque dont l’une montre l’armée italienne campant dans l’ancienne et oppressante citadelle ottomane qui surplombe la ville. Pour l’enfant qu’était Kadaré, Gjirokastër était devenu un terrain de jeu aussi aventureux que dangereux.

Dans un livre ultérieur, enrichi des photographies d’Etienne Revault (Gjirokastër, la ville de pierre, Michalon, 1997), Kadaré revient de manière plus réflexive sur sa ville natale, dont il interprète, en quelque sorte, l’architecture si particulière. C’est, dit-il, « une ville qui n’a imité aucune capitale, qui n’a jamais rempli une fonction semblable, mais en avait tout naturellement les allures et refusait tout coloris provincial de genre ‘ville N’ comme on en trouve dans l’œuvre de Gogol ou dans celle de Tchékhov ». Gjirokastër fut un centre culturel et politique de l’empire ottoman, puis de la Renaissance nationale albanaise. Elle connut ensuite une tendance au marasme et à la décrépitude, mais elle disposait d’un autre natif célèbre : c’était aussi la ville natale d’Enver Hodja (ou Hoxha, en respectant davantage l’albanais), né en 1908, résistant et leader communiste pendant la guerre, avant d’assouvir une vocation dictatoriale, jusqu’à sa mort en 1985. Les familles Kadaré et Hodja étaient quasiment voisines. Gjirokastër devint une ville musée relativement protégée, bénéficiant d’une attention privilégiée aux maisons des héros communistes et d’une animation folklorique quelque peu kitsch. En 1983, le vieux dictateur, perclus de nostalgie, publie un livre de souvenirs sur sa ville natale. Mais, pour Kadaré, ces tentatives se heurtent au principe même de cette ville : « Son esprit, tout comme il s’incarne dans son architecture, est défini avant tout par son extrême individualité, par l’indépendance totale de chaque famille dans sa façon de vivre et de penser ».

Les maisons traditionnelles de Gjirokastër superposent une robuste maison-forte protectrice, au rez-de-chaussée, et des étages supérieurs mobilisant davantage le bois, dotés d’espaces élégants, de salons somptueux, de plafonds sculptés, de vitrages ornementés, de couloirs secrets, et aussi, en contrebas, de caves profondes et de citernes d’eau. Pour Kadaré, leur architecture ostentatoire et théâtrale ne préjugeait pas toujours de la richesse des habitants, bien que les négociants, les notables et les fonctionnaires aisés fussent propriétaires des plus altières, jouissant de la perspective sur les montagnes depuis leurs galeries. « Tels étaient les habitants de cette ville : des gens compliqués à l’image de leurs maisons, solides comme elles, mais aussi raffinés dans leurs sentiments que leurs étages supérieurs ». Les familles s’étaient forgé une mentalité de chatelain : l’identité familiale se matérialisait dans la maison, les relations historiques de voisinage mêlaient querelle et entraide. Certaines de ces maisons, parfois restituées aux familles propriétaires après les expropriations pratiquées par le régime communiste, se visitent aujourd’hui.

La citadelle, qui surplombe la ville et paraît la surveiller, lourde et massive, ceinte d’épaisses murailles de pierre et traversée d’amples souterrains obscurs, reste oppressante bien qu’elle ait abandonné toute vocation répressive. Initialement prison ottomane, elle garda cette vocation sous la monarchie, puis le régime fasciste et enfin la dictature d’Enver Hodja. Mais cette dernière, experte en méthodes de répression et de surveillance plus discrètes mais pas moins perverses, la transforma en… entrepôt à fromages. Comme conclut Kadaré, « on dirait l’antithèse du Parthénon ou, pis encore, un véritable Olympe à l’envers ». Aujourd’hui, bien sûr, la ville a changé, ou plutôt s’est étalée dans la vallée, là où Kadaré enfant vit se construire un aérodrome provisoire durant la guerre. Si le haut de la ville, sur les contreforts montagneux, parait rester globalement et heureusement fidèle à son urbanisme traditionnel, sous réserve de la nature des restaurations, les quartiers modernes de la vallée exhibent la banalité médiocre d’autres cités albanaises.

La dictature d’Hodja a laissé des traces tangibles dans le paysage albanais. Les villages que nous traverserons à cheval exposent fréquemment les séquelles et les cicatrices du socialisme autarcique mis en œuvre sous sa dure férule. Des bunkers jamais utilisés, sauf pour les exercices obligatoires d’entrainement, parsèment la campagne. Ils devaient permettre de faire face à une agression extérieure aussi patiemment attendue que si le désert des tartares bordait l’Albanie: cette crainte était cultivée par le régime pour renforcer et pérenniser son tropisme autarcique. Dans les campagnes, nombre de bâtiments délaissés, abandonnés à une lente dégradation, incarnent le rejet du passé collectiviste : coopératives, magasins collectifs… Sans parler des immeubles délabrés et toujours habités des grandes villes, parfois plus ou moins adroitement rafraichis, surtout à Tirana. De ce passé-là, il n’est pas aisé de faire vite table rase. Kadaré a décrit le basculement du régime dans sa vaste fresque Le grand hiver (Editions Arthème Fayard, 1978). Le livre plonge dans l’intimité de la société albanaise, lors du rude et oppressant hiver 1960-61, tout en mettant en scène Enver Hodja et sa rupture avec les soviétiques. Le regard sur Hodja est ambivalent : Hodja dispose alors d’un charisme de vieux leader sage et incontesté, il a le cran de s’opposer aux grossières ingérences soviétiques, mais, face à Khrouchtchev lors de la conférence moscovite des partis communistes de décembre 1960, il choisit de rester le porte-flambeau du stalinisme, ce qui le conduira à s’enfermer, et l’Albanie avec lui, dans une paranoïa autarcique. Les dirigeants chinois, dont il s’est rapproché, considéreront eux-mêmes avec distance ce lointain et exigu appendice néo-maoïste. En 1969 ou 1970, il m’est arrivé, autant effrayé que fasciné, d’écouter la rhétorique exaltée des émissions en langue française de Radio-Tirana. Ça valait bien La Chinoise de Godard et mes copains de l’époque m’ont vite traité de révisionniste.

Hodja est cependant à replacer dans les continuités et les fragilités de l’histoire albanaise. Comme l’analyse longuement, parfois trop spéculativement, Serge Métais dans son Histoire des albanais, des Illyriens à l’indépendance du Kosovo (Fayard, 2006), la société albanaise a de lointaines et profondes racines historiques : « L’hypothèse que l’on peut formuler est donc la suivante : une identité albanaise s’était formée à la veille de l’arrivée des Ottomans. Elle était le produit de l’histoire de sociétés ou groupes humains qui, après avoir résisté à l’héllénisation et à la romanisation, avaient aussi résisté à la slavisation ». Mais le nationalisme albanais est resté longtemps timide, comparativement à d’autres nationalismes est-européens et balkaniques, plus dominants, notamment lorsque l’empire ottoman s’est désagrégé. Un auteur français, Guillaume Lejean, trace en 1861 une carte ethnographique de la Turquie d’Europe, visible au musée national d’histoire de Tirana (et, en France, à la BNF). Cette carte est bien sûr imprégnée des conceptions de l’époque. Si elle identifie clairement, par exemple, les différents groupes slaves (serbes, bulgares, russes, polonais), les ‘skipetars’ (l’Albanie, en albanais, c’est Shqiperia) sont noyés dans un groupe vite dénommé gréco-latin, avec les grecs, les roumains, les zinzares (aussi appelés aroumains ou valaques). Si la typologie est évidemment contestable, elle n’est cependant pas sans résonance empirique : au cours de notre périple équestre, logeant chaque soir chez l’habitant, nous avons trouvé des familles héritières de ces minorités linguistiques, fort mêlées dans l’extrême sud côtier et montagneux de l’Albanie.

Le nationalisme albanais s’est de fait affirmé tardivement, de pair avec la renaissance de la langue albanaise, qui fut le moteur de la renaissance nationale. Hodja reprendra aussi ce flambeau : c’est en 1972 que se tient à Tirana un congrès de l’orthographe. Réaliste à sa façon, Hodja s’est replié sur une petite Albanie, héritée des partages postérieurs à la première guerre mondiale et délaissant le rêve de grande Albanie cultivé par certains protagonistes sous l’occupation germano-italienne. Le régime de Hodja peut se comprendre comme un nationalisme de repli, s’écartant du fédéralisme yougoslave voisin comme du diable. Le professeur Hodja avait été formé en France, comme d’autres dirigeants du mouvement communiste international, et il en a probablement gardé une marque de centralisme et d’exceptionnalisme culturels, qu’il a appliqué sans pitié, en modèle réduit, à son Albanie natale.

Notre périple équestre nous fera découvrir des traces multiples de cette histoire mêlée et tourmentée : pour les opprimés, de différentes périodes, où mieux se cacher et s’éloigner du danger que dans ces vallées protégées par les abruptes barrières rocheuses qui les enclavent ? Pour certains, ce fut une sorte d’exil intérieur. Ainsi en fut-il, parmi nos hôtes, d’un ancien professeur, renvoyé à la vie campagnarde pour n’avoir pas voulu divorcer de son épouse socialement ou politiquement considérée comme douteuse.

Les écuries de Caravan Horse Riding Albania sont situées sur le flanc est de la vallée du Drino qui arrose Gjirokastër. Elles offrent une large vue sur la ville, de l’autre côté de la vallée, accrochée aux premiers contreforts de l’arête montagneuse qui la surmonte. Pas très loin des écuries, sur un plateau de ce même flanc est de la vallée, se trouve le vaste site archéologique illyrien d’Antigonea, modérément surveillé, qui rappelle opportunément l’ancienneté des civilisations qui ont forgé l’identité albanaise. Nos chevaux sont des grimpeurs avérés qui se montreront généreux, robustes, fiables. Ils ont le pied parfaitement sûr, lorsque les chemins deviennent méchamment pentus et rocailleux. Ils sont munis de fers dont l’arrière est incurvé en direction du sol : je ne connaissais pas cette technique, qui s’avère fort efficace sur les pentes rocheuses et glissantes. Lorsque les fonds de vallée s’ouvrent sur des prairies herbues, ils se détendent bien volontiers par de longs galops.

Nous franchissons cols et plateaux pour aborder et parcourir une vallée latérale, parallèle à celle du Drino. Elle ouvre de vastes perspectives sur les sommets encore enneigés au printemps. Elle est parsemée de troupeaux et de hameaux isolés, souvent dotés de vieilles églises byzantines, à la fois trapues et élégantes, aux intérieurs généreusement recouverts de fresques aux couleurs encore vives. Dans les villes albanaises, les mosquées sont naturellement partie prenante du paysage urbain dans un pays où la religion musulmane est majoritaire (autant qu’on puisse le mesurer) et l’islam bektashi fortement implanté. Dans la montagne, les églises manifestent la persistance de l’héritage byzantin. La géologie tourmentée offre une belle alternance de rudes montées et descentes, de prairies fleuries et galopantes (sans clôtures !), de gorges impressionnantes. L’accueil du soir se fait dans les habitations de sympathiques familles locales, qui offrent une une cuisine fort goûteuse, aux nuances aussi diverses que les langues pratiquées, entre l’albanais, le grec, l’aroumain.

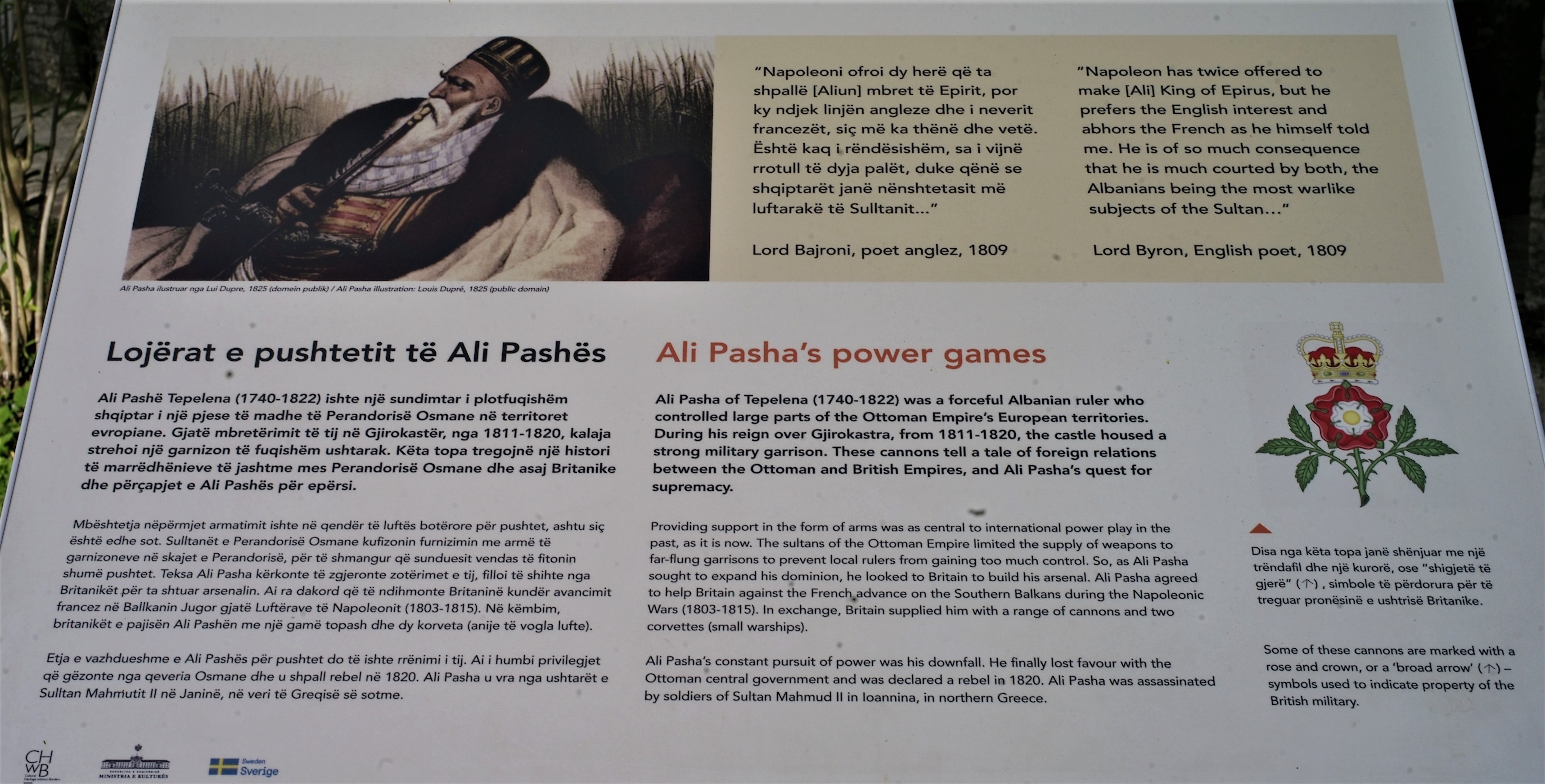

Et voilà que l’histoire et la littérature font retour, de manière plus anecdotique : un vieux pont élégant et toujours solide, qui permet d’enjamber une rivière vive, nous est présenté comme l’un des grands travaux d’Ali Pasha, notable local qui exerça au début du XIXe siècle un pouvoir gagnant en extension et en emprise, au point de fâcher la tutelle ottomane lorsqu’il crut être en mesure d’affirmer son autonomie. Le sultan ottoman Mahmud II le fit en conséquence assassiner en 1820 à Ioannina, ville aujourd’hui située de l’autre côté de la frontière, au nord de la Grèce. Alexandre Dumas évoque Ali Pasha dans Le Comte de Monte-Cristo : c’est le père d’Haydée, la jeune protégée (et un peu plus) du comte que ce dernier a soustrait aux souffrances de l’esclavage où elle avait été réduite par l’oppresseur ottoman après la mort de son père. Dumas fait jouer un rôle dans cette affaire à un militaire français félon qui concourut à la chute d’Ali Pasha en le trahissant. Et c’était bien sûr l’un des ennemis jurés de Monte-Cristo. Mais là, l’authenticité n’est plus garantie…

C’est Kristina Fidhi, notre guide, et co-patronne de Caravan Horse Riding Albania, qui nous a ainsi nourri de références historiques et littéraires. Kristina fait preuve d’un leadership de grande qualité, empreint d’attention et d’humanité, envers cavaliers et chevaux. C’est une connaisseuse experte de l’histoire de son pays et de sa région, de leurs souffrances, de leurs travers et de leurs espoirs. A sa façon, forte de conviction et de décision, elle est de ces albanais qui œuvrent résolument à la concrétisation de l’appartenance européenne de leur pays.